玉掛け作業の危険予知の基本から実践まで詳しく解説

重量物の運搬に欠かせない玉掛け作業は、一歩間違えれば大きな事故につながります。作業の安全を確保するためには、潜在的な危険を事前に察知し、対策を講じる危険予知活動が不可欠です。この記事では、安全な玉掛け作業を実現するための危険予知の基本から実践まで詳しく解説します。

1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!

玉掛け作業と危険予知とは

玉掛け作業は、クレーンなどを使って荷物を吊り上げる際に、ワイヤロープやフック等の玉掛け用具を吊り荷に掛けたり外したりする作業全般を指します。

具体的には、以下のような作業が含まれます。

・荷物への吊り具の掛け方:

荷物の重さ、形、大きさに合わせて、どのワイヤーロープや吊り具(スリング、クランプなど)を選ぶか、どのように掛けるかを判断します。

・クレーン運転手との連携:

荷物を吊り上げる、移動させる、降ろす際に、クレーン運転手と合図を送り合い、安全に作業を進めます。

・安全確認

荷物が安定して吊り上がっているか、周囲に危険なものはないかなどを常に確認します。

玉掛け作業の労災/ヒヤリ・ハット事例

玉掛け作業には、重大な事故につながる危険が伴います。

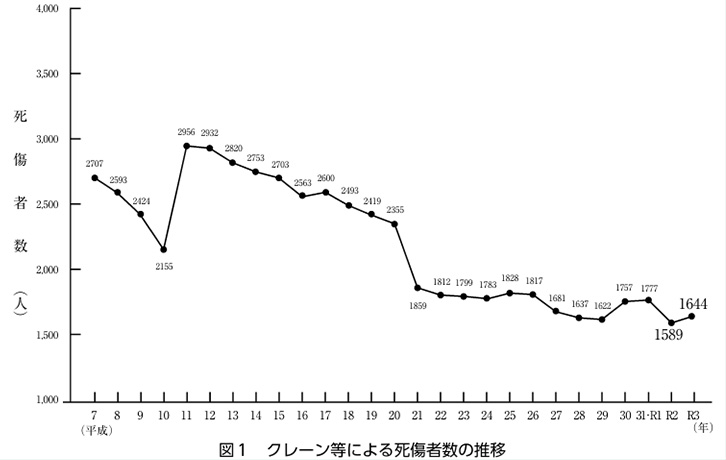

厚生労働省の「令和3年におけるクレーン等の災害発生状況」によると、これまでにクレーン関連の事故で1,644人が死傷しています。

※引用元:厚生労働省「令和3年におけるクレーン等の災害発生状況」

玉掛け作業における主な事故とその原因として、特に多く発生しているのは、荷の落下、つり荷による挟まれ、そして激突の3つの事故です。これらの災害の多くは、作業者の不注意な行動や不適切な手順が引き金となって起こると言えるでしょう。

代表的な事故の具体例と、それぞれの予防策を以下に詳しく解説します。

1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!

【落下】荷が落下して下敷きになった

※引用元:職場のあんぜんサイト:労働災害事例

セメント製品製造工場で、型枠を外したばかりのボックスカルバートをクレーンで運搬中、不十分な養生が原因で吊り具を支えるコンクリートが破損し、ボックスカルバートが落下。荷の回転作業中に危険区域に立ち入っていた作業員が下敷きになり、死亡した事故です。

【事故の概要】

この事故は、コンクリート製品製造工場で発生しました。大量生産のため、ボックスカルバートの養生時間が短縮され、コンクリートの強度が不足していました。クレーンで運搬中、吊り具のピンを支えていたコンクリートが破損して荷が落下し、回転作業のため危険区域にいた作業員が下敷きになりました。

【主な発生要因】

・養生不足

大量受注に対応するため、コンクリートの養生時間が短縮され、強度が不十分なまま運搬された。

・危険区域への立ち入り

荷を人力で回転させる際、作業員が落下危険範囲に立ち入っていた。

・安全管理の不備

適切な作業手順や安全基準が策定されておらず、危険防止のための指導が不十分だった。

【対策】

・安全作業計画の策定

生産量に応じた適切な養生時間を確保できるよう、型枠の数を増やすなどの計画を立てる。

・作業標準の作成と徹底

コンクリート養生やクレーン作業、荷の回転作業に関する明確な安全基準を策定し、作業員に周知徹底する。

・安全管理体制の確立

安全責任者を選任し、安全基準の遵守状況を監督・指導する体制を整える。

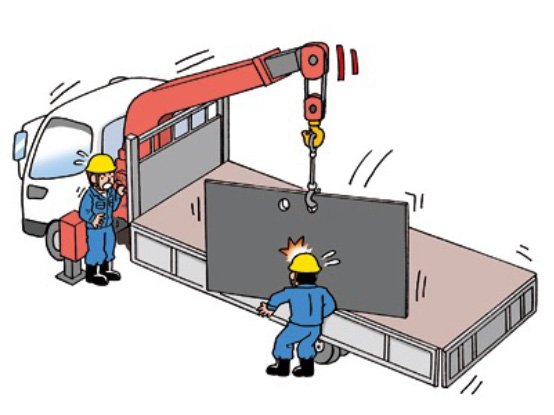

【落下】鉄板がフックから外れ落下

※引用元:職場のあんぜんサイト:労働災害事例

道路貨物運送業の事業場で、車両積載型移動式クレーンを使って鉄板をトラックに積み込む作業中に、フックの外れ止めがないワイヤロープで1点吊りをしたため、荷の動揺により鉄板がフックから外れて落下。補助作業をしていた運行管理者が下敷きとなり、死亡した事故です。

【事故の概要】

この災害は、車両積載型移動式クレーンによる鉄板の積載作業中に発生しました。本来2点吊りすべきところを、フックの外れ止めがないワイヤロープ1本で1点吊りしたため、荷が不安定になりました。さらに、アウトリガーの下の角材が破損して荷が動揺した際、フックが鉄板の穴から外れ、落下した鉄板が補助作業をしていた作業者を直撃しました。

【主な発生要因】

・不適切な玉掛け用具

フックに外れ止めがついていないワックロープを使い、必要な本数も揃っていなかった。

・不適切な玉掛け方法

鉄板に2個の穴があるにもかかわらず、1点吊りで作業を行った。

・安全管理の不備

作業計画が不十分であり、危険な作業を継続した。また、補助作業者は玉掛けやクレーン運転の資格を持っていなかった。

【対策】

・作業計画の策定と徹底

クレーンの能力、地盤の状態、玉掛け用具の種類と数、作業方法などを定めた安全な作業計画を事前に作成し、関係者に周知徹底する。

・適切な玉掛け用具の使用

フックに必ず外れ止めが付いているワイヤロープを使用し、つり荷の種類と質量に適した強度、本数、長さのものを準備する。また、一点吊りを禁止し、必要に応じて介添えロープを使用する。

・安全衛生教育の実施

クレーン運転者や玉掛け作業者だけでなく、付近で作業する者も含めて、立ち入り禁止区域や危険性に関する教育を行う。資格の有無も必ず確認する。

【挟まれ】手の指を挟まれそうになった

※引用元:職場のあんぜんサイト:ヒヤリ・ハット事例(はさまれ・巻き込まれ)

資材置き場で作業員2名がクレーンでケーシングを移動させていたところ、玉掛け作業員が手を離す前にクレーンを操作する作業員が吊り上げを開始したため、指をワイヤーとケーシングの間に挟まれそうになった事故です。

【主な発生要因】

・連携不足

クレーン運転者と玉掛け作業員の声かけが不十分だった。

・合図の不備

吊り上げ開始のタイミングを、声だけでなく身振り手振りなどの明確な合図で確認していなかった。

【対策】

・相互確認の徹底

クレーン作業では、運転者と玉掛け作業員が声をかけ合うことを徹底する。

・合図方法の明確化

吊り上げ開始や停止などの重要なタイミングでは、声だけでなく身振り手振りなど、より確実な合図を用いて、互いの意図を明確に確認する。

・安全教育の実施:

作業員全員が危険性を認識し、安全な作業手順を確実に実行できるよう、定期的な安全教育を行う。

【激突】フレコンバッグが頭に当たった

※引用元:職場のあんぜんサイト:ヒヤリ・ハット事例(激突され)

廃棄物処理施設で、トラッククレーンを使ってフレコンバッグ(約82kg)を約2m吊り上げ、ブームを回した際、荷が大きく揺れました。この揺れたフレコンバッグが、地切り作業をしていた作業員の頭部に当たり、荷とトラックのあおり板との間に挟まれて負傷した事故です。

【主な発生要因】

・不適切な作業方法

荷が大きく揺れることを予測せず、危険な位置で作業を継続した。

・危険区域への立ち入り

荷が振れる可能性があるにもかかわらず、作業員が荷の下や近くで作業を行っていた。

・安全確認の不足

吊り上げ前の周囲の安全確認や、地切り時の荷の揺れに対する注意喚起が不十分だった。

【対策】

・危険区域の設定

玉掛けや荷を吊り上げる際は、吊り荷の直下や近くに誰も立ち入らないよう、事前に危険区域を設定し、周知徹底する。

・安全な吊り上げ手順の確立

地切り時はゆっくりと慎重に行い、荷が安定していることを確認してから移動を開始する。

・連携と合図の徹底

クレーン運転者と玉掛け作業員間で、声かけや手合図による確実なコミュニケーションを徹底する。

【激突】吊り荷が激突しそうになった

※引用元:職場のあんぜんサイト:ヒヤリ・ハット事例(激突され)

木造家屋の建築現場で、トラックから資材をクレーンで下ろす作業中に、吊り荷が揺れながら旋回しました。これにより、玉掛け作業員に激突しそうになったヒヤリハットの事例です。

【主な発生要因】

・不安定な吊り荷

吊り荷が不安定な状態で旋回したため、大きく振れてしまった。

・危険区域への接近

作業員が吊り荷の近くにいたため、衝突の危険が生じた。

【対策】

・危険区域の設定

クレーン作業中は、吊り荷の直下や近くに誰も立ち入らないように徹底する。

・介添えロープの使用

吊り荷が旋回したり揺れたりするのを防ぐため、必要に応じてロープを結んで誘導する。

・安全な作業手順の確立

クレーンを操作する者と玉掛けを行う者が、互いに連携し、安全な手順で作業を進める。

1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!

玉掛け作業の安全対策

玉掛け作業における安全対策として、「333運動」が広く提唱されています。これは、玉掛け作業の危険性を減らすための重要な行動指針です。

「333運動」が重要である理由と実践のポイントを以下に解説していきます。

1. 吊り荷から3メートル以上離れる

【なぜ重要か】

吊り荷は、ワイヤーの揺れや突発的な事故(ワイヤーの破断、フックの外れなど)によって、予期せぬ方向に大きく振れる可能性があります。3メートルという距離を確保することで、万が一の落下や振れによる激突から身を守るための安全マージンを設けることができます。

【実践のポイント】

玉掛け作業者は、荷を吊り上げる指示を出した後、すぐにこの安全な距離まで退避することが求められます。他の作業員も、荷が移動している間は、絶対に吊り荷の下や近くに立ち入らないようにする必要があります。

2. 地切り30センチで一旦停止

【なぜ重要か】

「地切り」とは、荷が地面からわずかに離れる瞬間を指します。この時、荷の重心がわずかにずれたり、玉掛けワイヤーが締まったりすることで、荷が不安定になり、大きく揺れることがあります。

【実践のポイント】

地切り時に荷を約30センチメートル吊り上げたところで一旦停止させ、荷が安定しているか、玉掛けの状態に異常がないかを確認します。問題がなければ、次の移動の指示を出し、安全に運搬を継続します。この一時停止により、不安定な状態での急な移動を防ぎ、事故を未然に防ぐことができます。

3. 荷を吊り上げて3秒間停止する

【なぜ重要か】

荷を吊り上げてすぐに動かし始めると、勢いがついてしまい、荷が大きく揺れたり、予期せぬ方向に旋回したりするリスクが高まります。

【実践のポイント】

吊り上げた荷が完全に静止するのを待つための時間として、3秒間の一時停止を設けます。これにより、荷が安定した状態であることを確認し、その後の移動をより安全に行うことができます。

これらの具体的な数値目標(3メートル、30センチ、3秒)は、作業員が安全行動をより確実に実践するための指標となります。

玉掛け作業の危険予知活動~基礎4ラウンド法~

危険予知活動は、作業の潜在的な危険を洗い出し、対策を立てるための4つのステップから成ります。

- 第一段階(どんな危険が潜んでいるか?): 作業の工程ごとに、どのような危険が潜んでいるかをメンバー全員で話し合います。

- 第二段階(それはなぜか?): 第一段階で洗い出した危険の原因を追究します。

- 第三段階(ではどうするか?): 危険の原因に対する具体的な対策を考えます。

- 第四段階(これでよし!): 対策を実行に移し、安全を確認します。

具体的な実施内容は以下の通りです

・作業環境の確認

床の状態、障害物の有無、風通しなど、作業を行う環境に危険がないかを確認します。

・設備・用具の点検

クレーン、ワイヤーロープ、フックなどに損傷や劣化がないか、作業前に必ず点検します。

・服装の確認

動きやすい服装、保護具の着用など、適切な服装で作業に臨みます。

・不安全行動の排除

「急ぐ」「面倒くさい」といった気持ちから、安全手順を省略する不安全行動は事故につながります。常に安全第一で作業を行います。

まとめ

玉掛け作業の安全は、「危険予知」と「正しい手順」にかかっています。

「333運動」に代表される「距離をとる」「一時停止する」といった具体的な行動指針を全員が共有し、日々の作業に落とし込むことが重要です。また、「危険予知活動」を通じて、チームで潜在的な危険を洗い出し、対策を講じる習慣をつけましょう。

安全は個人の問題ではなく、チーム全体で守り育てるものです。全員が基本を徹底することで、無事故・無災害の現場を実現できるでしょう。

1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!